Q:策展人 王垚力

D:艺术家 丁靖严

Q1:我好奇是怎样的契机让你想去了解道家的思想观念?又是怎样的原因吸引你一直进行下去?

D:大概是在2022年我开始接触油画这个媒介。在2024年之前,我的创作更多依赖直觉与随机性,是一种对图像和感觉的自然流动。但到了2024年,我开始试图通过“寻找自我”来建立一种创作路径。当时我尝试用符号化或色彩语言去表达内在,但做完一个系列后,我发现画面虽然变得复杂,却越来越空洞。我仿佛被困在一个自我建构的牢笼中,被“唯一的我”控制,失去了流动性,也陷入了强烈的自我怀疑。

在那种迷茫中,我第一次真实地体会到“寻找自我”的不确定性,开始察觉到自己对“自我”概念的执着乃至妄念。那次经历也让我首次正视“空”这一概念。

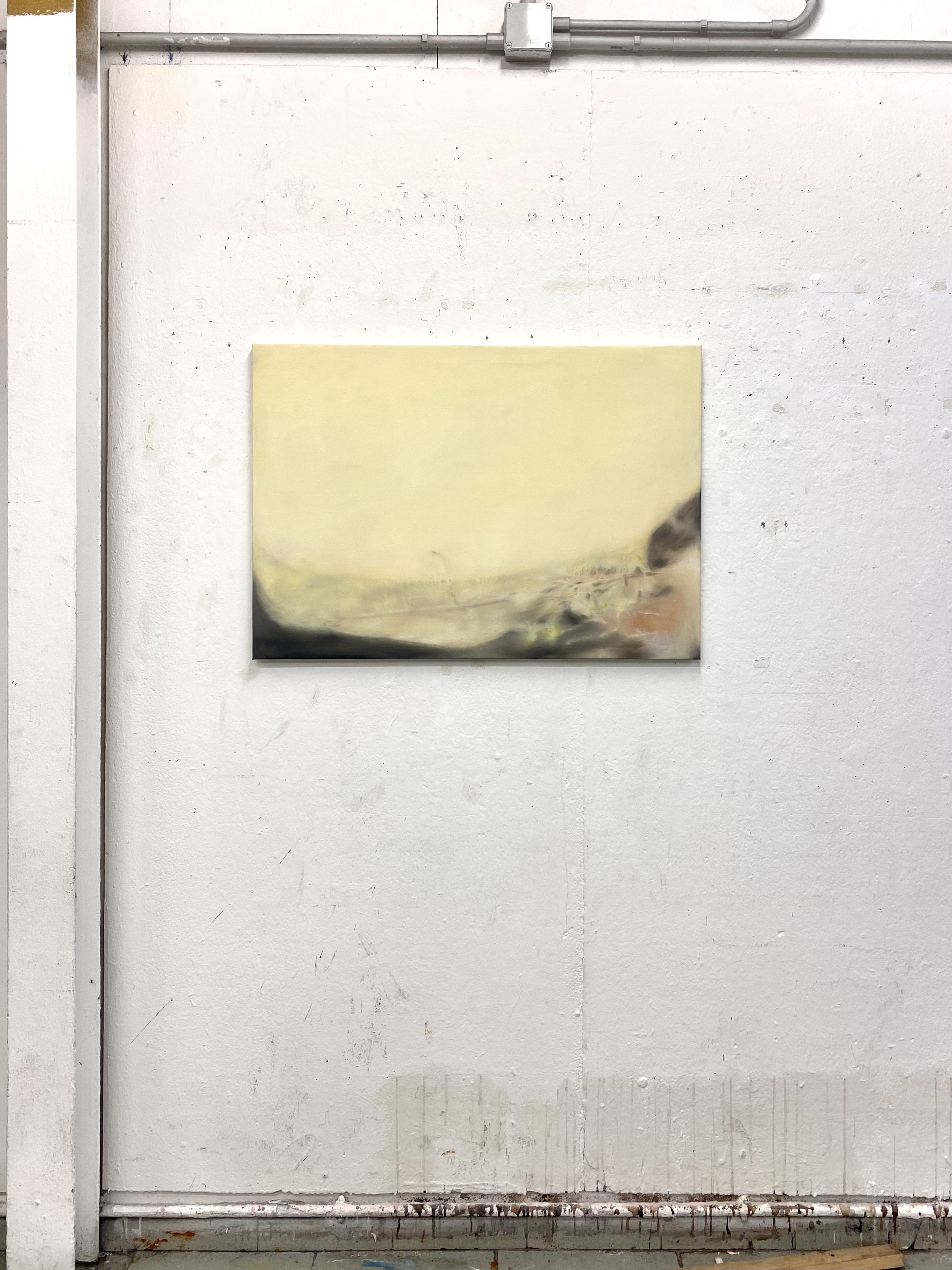

丁靖严,《无题(绝)》,2025,布面油画,70 × 100 cm Jingyan DING, Untitled (Dissolution), 2025, Oil on canvas, 70 × 100 cm

在意大利的生活其实也成了对“空性”的一种锻炼。日常的无常、不确定与徒劳感,一次次让我学会放下执念,也让我逐渐对外部世界进行“祛魅”。

当时我选修了一门课叫“身体符号学”,老师每节课都会带领我们冥想,闭上眼睛去感受“无”。起初我并不理解,也有些抗拒,但随着一次次练习,有一刻我真的感到了一种彻底的“放下”。当我再睁开眼去看周围的一切,哪怕是最细微的元素,都似乎从另一个全新的视角进入了我的感知。那是一种自我的消融,也是一种流动的觉知,仿佛打破了所有边界。那一刻,我开始深信,真正重要的并非外部世界的稳定性,而是内在世界的力量。满足感也不是来自欲望的实现,而是源于内在状态的转化。当我放下对浅层欲望的执着,才获得了更深层次的平衡与安宁。

丁靖严的手稿 Jingyan DING's drawing

世界上的一切发生,往往都需要等待一个合适的“时机”。若时机未到,即使机缘显现,也很难真正抓住。《道德经》的出现对我来说,也是在经历了种种挫折、自我的煎熬之后,才终于腾出空间去承载那份智慧的来临。

《道德经》的视野不仅涉及自然,更关注一种常被忽视的“细微维度”——即“无”,一个不可被感官直接捕捉却真实存在的内在世界。这一维度之所以常被忽略,并不是它不存在,而是我们未曾为它留出空间和注意力。

后来我也开始读《金刚经》《心经》,以及一些禅宗公案,这些都对我产生了极大的影响。禅宗的智慧通过道家和佛经的视角,很自然地进入了我的理解与体验之中。我逐渐发现,许多现当代艺术家所做的实践,其实本质上与禅宗公案没有太大区别:它们都试图打破固有逻辑、拒绝传统语言与表达方式。

公案从不提供答案,而是激发修行者的疑问与顿悟。同样,很多当代艺术作品也希望引发观众的反思。然而不同的是,公案期待的是一种“心灵的转变”,面对它的人是“潜在的修行者”;而当代艺术却更容易停留在“理解”与“概念消费”的层面。这也可能是为什么,我时常被一句话震撼一年,却很少有艺术作品能带来相同的深度冲击。

我们今天所做的艺术,很可能只是对“公案形式”的不断物化复制:形式还在,顿悟已失。很多作品像是在“颠倒梦想”中寻找偏离的答案,以换取一瞬的慰藉与虚妄的肯定。

我一直在思考,如果能将“禅宗的精神”与当代艺术机制融合,脱离宗教语境,让公案成为一种感知的实验、观看的修行,那艺术将不再只是制造“新奇”,而是为了“照见”——这或许才是这个时代的艺术真正该探索的方向。

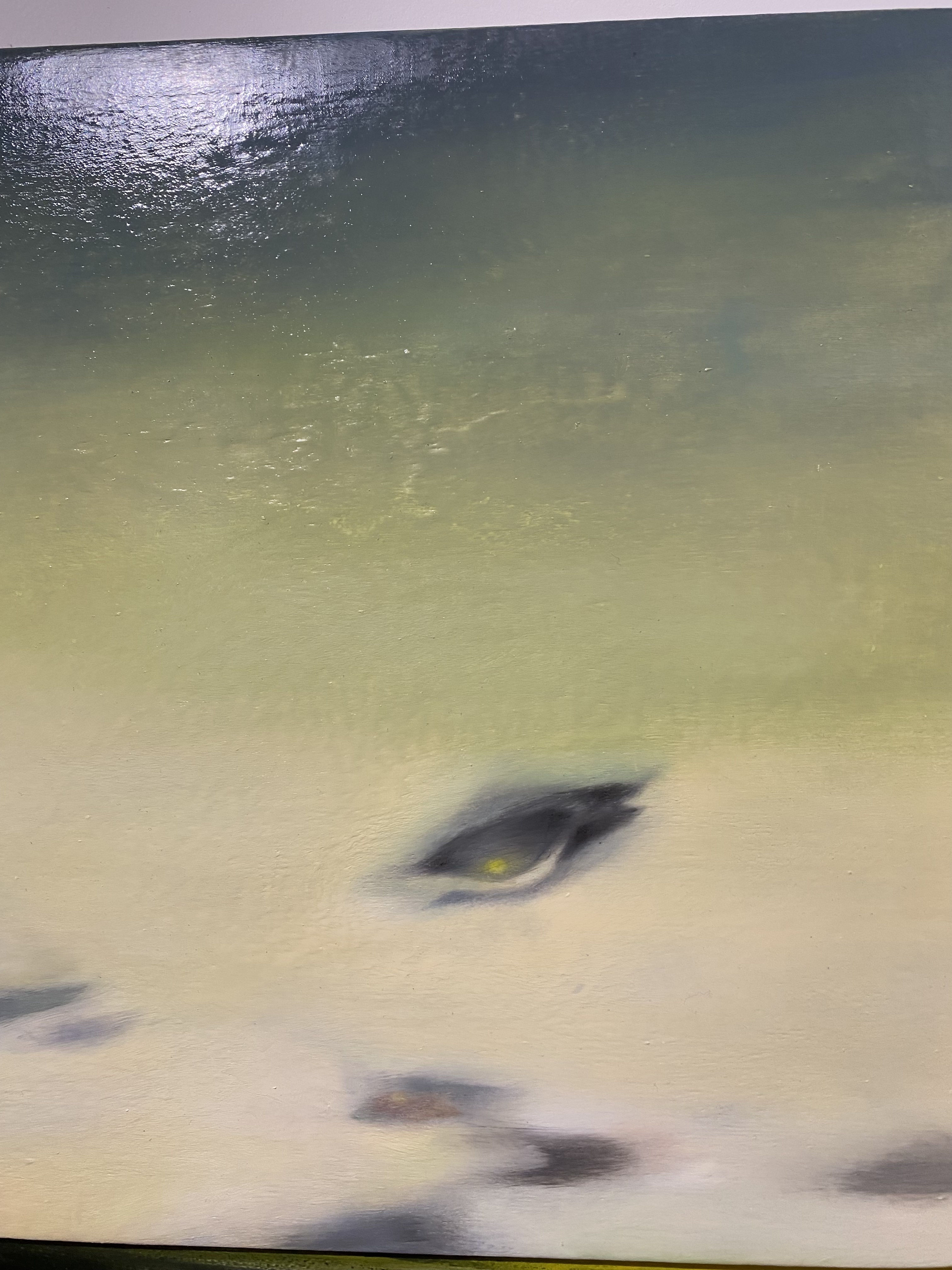

丁靖严,《无题(眠)》(局部),2025,布面油画,50 × 150 cm Jingyan DING, Untitled (Slumber) (details), 2025, Oil on canvas, 50 × 150 cm

Q2:探究"本质"的过程中,是否会让你产生虚无感?还是说它是你用来对抗虚无的方式?

D:在我刚开始接触《道德经》的阶段,确实一度可能会对“无”过度执着,从而陷入一种类似虚无的陷阱。当试图理解“无”的时候,很容易误以为它意味着什么都没有、意味着否定一切,但后来我慢慢意识到,那其实只是表层的理解。

很多人都害怕把“无”等同于数学上的“0”,觉得“0”代表的是空无一物。但其实并不是这样。我们都知道,“0”在数学上是一个数,是一切数字的起点,并非“空集合”那种彻底的无。而宇宙万物的诞生,反而更像是从这个“0”——这个看似空却蕴含一切可能的状态中生发出来的。因此我渐渐体会到,道家讲的“无”,也正像数学中的“0”一样,是万物的起源,是一切“有”的基础,而不是消极的否定。

我们所生活的世界毕竟是一个充满“有”的世界,而“有”的显现,其实是“无”的延伸,是“道”通过现象世界的具体体现。所以“有”与“无”并不是对立的,它们彼此交织、互为根本。“有”是我们所感知到的形式、物质、语言,而“无”则是它背后的秩序、流动与本质,是不可见、却真实存在的。

我没有把“无”当成一种逃避现实的方式,反而是借由它来更清晰地看待现实。虚无感有时候会来,但我并不排斥它,因为它提醒我:也许是我又过度执着于某些“有”的东西。当我开始练习去观察“有”的显现,比如情绪、欲望、语言、关系,我就更能触碰到“道”的运作。比如,当感受到一切都在消散的时候,其实也正处于一种“全然敞开的状态”——空无所有的时刻,也可能是拥有一切可能的时刻。

这种对“无”的理解并没有让我沉入虚无,反而成了对抗虚无的方式。它提醒我,不要被事物的表面所迷惑,而要去看它背后的运作逻辑与流动性。当能在“无”中找到“有”,在“失去”中看到“获得”,虚无感就转化为一种内在的洞察和自由。

丁靖严,《无题(0)》,2025,布面油画,45 × 270 cm Jingyan DING, Untitled (0), 2025, Oil on canvas, 45 × 270 cm

Q3:在之前聊天中,听到你对每件作品的创作阐述后,我意识到这些看似抽象的作品所承载的信息量其实十分庞大。有些作品直接对应某一哲学观点,有些是你的自身体悟。对于你来说,作品所呈现的画面是你所“看到”的,还是你经过反复推敲和修改所“达成”的?

D:这个问题正好触及了我特别想讨论的一个核心点——也就是“画面”究竟来自哪里?是我们所“看到”的,还是我们整合之后所“达成”的?我认为它既不是纯粹视觉的复现,也不是完全理性的构建,而是一种深层的信息整合的结果。

2024年我在一门叫“感知理论与形式心理学”课程中接触到了整合信息理论(IIT),它试图超越传统哲学或心理学对意识的解释,将“意识”转化为可以被量化的信息结构。这个理论的关键是“Φ值”(Phi)——也就是衡量一个系统整合信息能力的指标。Φ值越高,意味着该系统拥有越复杂、清晰的意识体验。

IIT进一步认为,我们所体验到的“现实”,并不是外在物质世界的直接映射,而是神经系统内众多信息片段高度整合后的产物,也被称为“意识剧场”(Theatre of Consciousness)。在这个框架中,所谓的“主体”或“自我”,其实并非一个固定不变的实体,而是一个持续动态生成的信息模式,一种流动中的整合结构。也就是说,我们不是“有一个自我”,而是“成为一个信息现象”。

让我感到震撼的,其实并不是整合信息理论本身有多么前卫或复杂,而是它与我所接触、体悟的佛教思想——尤其是关于“无我”的核心观念——竟然在根本逻辑上达成了高度一致。比如《金刚经》中所说:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这不仅仅是一种对生命无常的感叹,更是对现实本质的根本性揭示:我们所认知的一切现象,都是虚构的、刹那的、无法执着的投影,就如梦中景象般不真实却又包裹在真实的感知体验中。

再比如“具足色身,即非具足色身,是名具足色身”这一段经文,它深刻地指出,连我们赖以构建“自我”感的身体与感官,也是不断变化、不具恒性的幻相。这种用否定的语言反复强调“非即是,是即非”的方式,其实就是在解构我们对世界、对主体、对存在稳定性的执念。

还有“世界,非世界,是名世界。”这类话语则更进一步推翻了我们对“世界”这一概念的基本信仰——它提醒我们,所谓世界,并不是一个外在、固定、客观存在的“真实”,而是一个在意识中被构造、被命名、被认定的现象,是概念与经验临时组合的产物。

这些佛教语言在反复地指向一个事实:现实与自我,并非如我们所想那般确凿无疑,它们更像是意识的产物,是信息与感官的偶然聚合。也正因此,当我接触到IIT理论中关于“感知剧场”“信息整合”“Φ值”的描述时,我几乎是本能地感到亲切。因为它用科学的语言验证了古老的东方智慧——从佛法的“无我”与“空”,到IIT所揭示的“主体不过是信息结构的瞬时配置”,它们指向的,恰恰是同一条本体论上的路径。

我意识到,其实我的创作也是这种信息整合的自然结果。有时候不是我“刻意”选择某个主题或画面,而是生活中很多看似无关的细节在潜意识中被整合,然后自然浮现到作品中。例如,有一段时间我经常做鸡蛋浆,结果在画面中也不自觉地流露出类似的质感;我喜欢游泳,在水中放空自己观察水的波纹,这种经验也会悄然进入到我的创作之中。

丁靖严,《无题(同出)》,2025,布面油画,280 × 30 cm Jingyan DING, Untitled (Of the Same Origin), 2025, Oil on canvas, 280 × 30 cm

滤水器 Water strainer

丁靖严在 Drach Caves 洞穴拍摄,马略卡岛,西班牙

丁靖严在 Drach Caves 洞穴拍摄,马略卡岛,西班牙 Jingyan DING photographed in the Drach Cabes, Mallorca, Spain

因此每一个画面和灵感都不是偶然的,它不是随机生成,而是我自身经历、感知、记忆乃至身体状态共同作用下的某种因果显现。我们所谓的“自我”,其实正是由色、声、香、味、触、法这些感官经验在无意识层面不断叠加的结果。所谓“意识”并不源自某个固定的“我”,而是当下条件聚合下的一个临时整合结果。“无意识”似乎也遵循着《道德经》中:“无为而无不为”的道理。

当我意识到这一点后,我开始学会尊重那些从无意识中自然浮现的画面和意象,尝试以更开放的态度去“允许”它们的显现。它们本就是在我身体、经验与记忆的多重整合中自然生成的“现实”,是我与这个世界之间流动性的对话和分身。

在某种意义上,我所画下的每一笔,每一个想法,未来都会在我的生命中以某种方式回应或印证。它们早已存在于我的路径之中,只是等待着在某一刻显现。而我之所以能够“看见”并“描绘”它们,是因为它们原本就属于我存在的结构里。

而这一切最根本的体悟:我们执着的“自我”,不过是一种幻象,是在“无我”的根基上,暂时浮现出来的经验假象。创作对我而言,正是持续觉察与验证这一“无我”真理的过程,而作品的诞生,也许正是那些“无我”状态下,由信息、经验与感知聚合形成的因果显影。

丁靖严,《无题(在)》,2025,布面油画,50 × 60 cm Jingyan DING, Untitled (Being), 2025, Oil on canvas, 50 × 60 cm

Q4:为什么你的一些作品是采用拼接画布的方式去创作,而不是使用完整的一张画布呢?你对此的考量有什么特殊原因吗?

D:部分作品选择拼接画布而非使用一整张画布,并不是出于预设的概念操作,而更像是一种从无意识浮现的形式直觉。后来我逐渐意识到,这种方式本身就是我内在结构的一种映射,也与我对感知、现实与“自我”问题的思考不谋而合。

我的创作实践中始终围绕着“有”与“无”、“虚与实”、“流动与界限”之间的关系展开。拼接打破了传统绘画所依赖的统一、连续的画面逻辑,引入了“断裂”、“边界”与“映照”的维度。它制造出一种空间与知觉上的不稳定性,使观者不得不重新调整观看方式。

中断或不连续也反映现实经验并非连贯一致的整体,而是由大量碎片化的知觉与记忆所组成。因此也成为我表达这一“片段性现实”的视觉方式;它承载着意识如何在无意识中对信息进行整合与显现的过程,让它们参与到画面构成中,成为视觉和意义上的“中断”或“转折”。经验的缝合既是分裂的痕迹,也是整合的证据。反映出“自我”作为一种暂时结构而非稳定实体的特性。这种拼接也是对“公案”实践的一种形式。

Q5:平时除了阅读,你还有什么兴趣爱好或者生活方式可以分享吗?

D:其实我平时并不常阅读,大概是从小没有养成读书的习惯。但如果遇到一本真正打动我的书,我往往会反复阅读。对我来说,兴趣是最好的老师。反复重温一本书,可能远比读许多书对我更有意义。

在绘画创作的过程中,我特别喜欢听一些关于玄学、命理学或神秘学的播客。或许是从小就对宇宙的运行、存在的根源抱有一种天然的兴趣,这种兴趣促使我不断去接触和了解不同文化中关于“终极事物”的表述——无论是东方的还是西方的,我都愿意去倾听。就像用排除法靠近一个无法定义的中心,不急于得出答案,而是希望在不同的路径中观察其共鸣与偏差。

目前我最大的兴趣是亲近大自然,比如爬山、徒步。这种与自然的接触对我的创作也有很大的推动作用。当我站在山顶上,望见大海、大地、大雾、大山的时候,会有一种“观大”的感受。经常“观大”,就不会把注意力困在一件小事上。那是一种心的打开。

我喜欢在行走、爬山、跑步、游泳的时候“放空”。有时候是真的什么都不想,让身体代替意识去流动。我觉得人的心就像拳头那么大,不能塞得太满。要像定期打扫房间那样,常常清空自己。让大脑休息,把知识暂时“锁”起来,需要的时候再用“钥匙”去提取。

我也逐渐意识到,不必什么都学,知识是无穷的,而人的生命是有限的。我们不可能学完所有的东西,所以只挑真正需要的去学习就好。学得太多、装得太满,反而会生出烦恼。这或许正是现代人普遍的困境:不知道如何做减法。对我来说,大自然是一位极好的老师。当我在山中行走,很多原本纠结的事情也就自然想通了。

丁靖严在 Grignetta 山顶拍摄,莱科,意大利

Jingyan DING photographed in the Grignetta, Lecco, Italy

Q6:你提到“现代人普遍的困境是不知道如何做减法”,那么不在“放空”状态下的你,一般会想些什么?你有没有一直无法消解或摆脱的“执念”?又或者,在你看来,现代的年轻人们普遍在“焦虑”什么?你会有同样的困扰吗?

D:平时我会想的事情其实很多,不同的阶段有不同的挂碍和烦恼。有些是生活层面的小困扰,有些则来自对自我状态的反思和对世界的观察。我会尽量去探寻这些烦恼的根源,看它们是否违背了“自然之道”——如果是出于执念或颠倒梦想的妄想,我会尽量减少自己的参与度,甚至直接将其切割。人的精力是有限的,如果被过多的念头和事务分散,妄想很容易就浮现了。

现代社会节奏极快,信息纷杂,每个人都在寻找一种心灵上的“净土”。但大多数人毕竟还是群居的社会性存在,许多事情并非我们选择,而是必须去经历的。在这样的背景下,我认为重要的是减少“分别心”,不去执着于判断事物的好坏对错。发生的一切,其实都是生命过程中不可或缺的体验。“不入一切相,就难以破一切相”,人来到世界上,很重要的一点就是为了“体验”。通过经历,我们用排除法一点点修正心念,这本身就是修行的过程。

至于执念,很多都源自于欲望。以盐水止渴,一个目的的实现以另一个目的的实现为条件,在飘逝的时间进程中捕捉对象,最终得到的也是如雾一般的虚无。那个追逐、寻求、认识、欲求的人,那个内在主体,只能经由与其追逐的无常的对象相联系,才能找到自己的存在。佛教中说,我们人类生活在三界中“欲界六道”的人道,欲望是与生俱来的。执着,往往是因为欲望过盛。修行的目标并不是否定欲望本身,而是断除对“欲”的执著,从而减少烦恼,逐步进入“色界”“无色界”的禅定之境,乃至超越三界、证入涅槃。《心经》中:“色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。”也就是说,身体、感受、认知、记忆、意识等一切感知与活动都是空相,连欲望本身也是空。这些都不是用理解可以直接抵达的,而是需要在生活的细节中慢慢去体悟。否则就容易落入“执着于空”的陷阱。

这也是我为什么会特别关注“减法”的意义。现代人最大的困境之一,就是不知道如何舍弃。在知识、资讯、情绪和身份的堆叠中,很多人被压得喘不过气,迷失在无尽的“做加法”中。我们都需要学会如何“空”下来,让心恢复清明。

这次展览的名字叫做“以观其徼”,正是回应了这种“有”与“无”的并存状态。取自《道德经》第一章中:“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。“常无”,是说常以天地的本始为无,也是宇宙混沌初开的开端。“常有”,是说以万物的根源为有。“其”字是指道。“妙”,精微奥妙的意思。“徼”,意为边界或归终,引申有广大无际的意思。这两句的意思是说,常以天地的源始为无,是为了要观照道体的精微奥妙;常以万物的根本为有,是为了要观照道用的广大无边。这两句也有读成“常无欲、以观其妙;常有欲、以观其徼”。或“常无欲以观其妙;常有欲以观其徼”。根据《道德经》的智慧这或许更容易实践,通过“有”和“无”或“有欲”或“无欲”来观察这个世界的规律。