蓝夜: 策展人 郑涵月

伯年艺术空间欣然宣布,将于2025年7月26日至8月31日推出群展“蓝夜”。由郑涵月担任策展人,展览主要探索中国风作为一种潜在叙事,述说了双边贸易历史与离散经验的复杂性。展览构想了一个介于“釉彩”与“凝视”之间的奇幻空间,展开一段关于一只清代瓷瓶的成长故事,讲述它从东方漂泊至西方的旅程。在展览中,六位跨越不同世代的艺术家,以身份、媒介与时间的转变为主题,探讨文化传承与个人记忆的纠葛与缠绕。

一只拥有浓密发丝的瓷瓶拉开展览的序幕——詹妮弗·凌·达克(Jennifer Ling Datchuk)的作品《I Woke Up Like This》(2025)带来一种叙事的转向:展览的主角不再是胜利者,而是一个器物。

在谭笑雨(Evelyn TAN)的三幅绘画中,主体与客体、梦境与现实、青与白的二元对立在梦魇般的逻辑中徐徐展开。在“成为”的首章里,自我与世界的脆弱边界尚未勾勒清晰。谭笑雨塑造了一种被猛烈击打所形成的破裂,里面充斥着伴随温柔诱惑且未被理解的真实,由此延伸出某种只有孩童才能施展的冷酷和残忍。《Dream Portal(梦之门)》(2025)则将我们引入另一个误识(méconnaissance)的阶段,一个孩子第一次在镜中看见自身的某个时刻。

詹妮弗·凌·达克的《Flawless(无暇)》(2023)是一面不映面容的镜子:一张覆盖田园风布纹的白瓷面具遮蔽了观者的倒影,在复制与再生经济中质疑身份的构成。长期以来,中国风被视为装饰性、女性化、肤浅——是一种供人占有的幻想消费。正如历史学家克里斯蒂娜·克勒特根(Kristina Kleutghen)所指出:“中国风的异域性与其在西方目光下的女性化纠缠不清。”詹妮弗·凌·达克借用瓷作为温和权力的原初形式,为器物发声,并将这一媒介重新置于那些长久以来试图将其美学化、静默化或占有的体系中。

当器物发声时,它是以方言异语之姿出现。亚历克斯·安德森(Alex Anderson)的陶瓷作品召唤精魂进入雕塑之中,化为我们最具情绪张力的状态。这些作品在裂痕中累积,回应一种心理节奏:投射与重构。《Narcissistic Lemon with a Sour Audience》(2023)中,一颗明亮的黄色柠檬凝视水中倒影——哀伤、挑剔,却毫不动摇。这一系列作品表达了对社会契约的拒绝意志:一种选择停留于不稳定情绪中的姿态,甘愿沉溺于焦虑、轻蔑、欲望与自我肯定。

我们的器物在作品《Casus Belli》(2025)中迎来危机时刻——这是一幅由艺术家兼策展人郑涵月创作的油画与丝绸拼贴作品,描绘了启发本次展览的梦境。在作品中,器物从一个整体裂变为母系陶瓷谱系。八大山人的鸟鸣穿越装饰性的花丛,一位祈祷的母亲跪坐在怀抱孩童的少女旁。她们在破碎的山水画境中寻求庇护。作品标题源于拉丁语“战争的借口”,意指在地缘政治与欲望的掩盖下,为暴力寻找的虚构正当性。

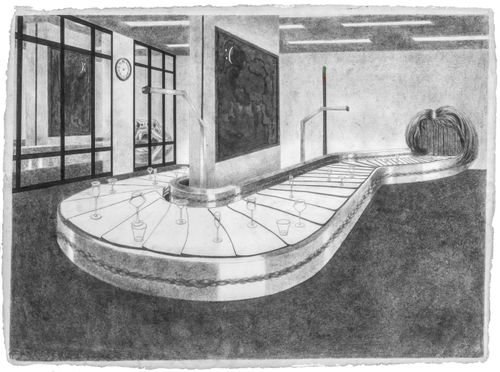

从这场裂变开始,机场的行李转盘将我们带入瓷瓶旅程的最终篇章:一个停滞的中间地带——更确切地说,是一种永不停息的“游”之状态。陈思予(Siyu CHEN)的《无题(我该往哪走:满月)》(2024)展开为一幅元图像——既是绘画,又似窗与舞台。她借鉴吴洪的《双重屏幕》中的空间幻象,以个人符号点缀其间,在中国绘画的视觉逻辑与西方意象之间编织穿梭。穿越层层空间门槛,我们感受到迁移带来的沉默疏离,以及对归属的深切渴望。

在主角生命的最后阶段,我们来到朱凯第(Candice CHU)创作的三幅静物素描前。仿佛告别尘世纷扰,最后两只花瓶的造型简朴,如智者平静地注视青年,带着抑制的洞察。它们的简约背后,是一种历经世事的内省。《12:01》(2025)作为展览的终章,呈现一朵盛放、一朵枯萎的花,是对时间、自然与历史循环更替的一种温柔回应。